مارك روتكو… “معلّم دهان” لوحته بـ82 مليون دولار

وفي الواقع، فإن عملاً آخر للفنان، تحت عنوان “برتقالي، أحمر، أصفر”، ويعود إلى العام 1961، كان بيع بأكثر من المبلغ المذكور أعلاه، إذ بلغ ثمنه في المزاد العلني بمدينة نيويورك حوالى 86 مليون دولار، وذلك في شهر أيار/مايو 2012. هذا، إضافة إلى أن لوحات أخرى لروتكو وجدت بدورها طريقها إلى مقتني الأعمال الفنية، بمبالغ بلغت عشرات ملايين الدولارات لكل لوحة، وهذا الأمر قد يُعتبر طبيعياً بالنسبة إلى مصوّر من وزن روتكو، الذي بلغ شهرة لم تتوفر إلاّ لفنانين معدودين، ممن تُباع أعمالهم بمبالغ كبيرة، بل ضخمة، تتعدّى قدرة استيعاب جمهور لا يعرف الكثير عن الفن ومسائله، ومنها مسألة تقدير أثمان الأعمال الفنية، القابلة دوماً للجدال والنقاش.

وكي نكون صادقين مع أنفسنا، لا ننفي بأن الأثمان المذكورة تبدو سحرية، وخارجة عن نطاق استيعابنا لضخامتها في بعض الأحيان، وخصوصاً حين لا يتوافق العمل المباع مع المفاهيم التقليدية للفن التي ترسخت على مدى قرون من الزمن، إلى أن جاء الإتجاه التجريدي وسواه لينسف كل ما سبقه. وضع التجريد قواعده الخاصة “الجديدة” في الربع الأول من القرن الماضي، على أساس اعتباره أن الحافز الفني ليس له علاقة بمحاكاة الطبيعة، فهو “يبحث عن التجريد بصفته الوسيلة الوحيدة للراحة وسط التباس صورة العالم وغموضها”، على ما يفيد فيلهلم فورنغر. ويضيف المؤرخ والناقد الألماني (1859- 1941): “الطبيعة ليست شرطاً ضرورياً للعمل الفني، وإن كانت شكّلت تاريخياً عنصراً اساسياً فيه”.

ولا شك في أن أفكار فورنغر تبدو منطقية، وخصوصاً حين يشير إلى أن الإرادة الفنية لدى الشعوب المتوحشة في مراحل التاريخ البدائية، ولدى بعض الشعوب الشرقية، إنما تُظهر ميلاً نحو التجريد. إلى ذلك، فإن التجريد يكمن في بداية كل فن، كما أنه إحدى الظواهر البارزة لدى بعض الشعوب ذات المستوى الحضاري المتطوّر. في هذا المجال لا بدّ من أن تخطر في بالنا مسألة الفن الإسلامي، الذي تجنّب معضلة تحريم التمثيل عبر لجوئه إلى صيغ هندسية تجريدية، جاعلاً من الكتابة العربية، بما تمتاز به من تواصل خطي ذي قيم زخرفية، عنصراً تشكيلياً مستقلاً بذاته. لقد التزم الفن الإسلامي مبادىء إصطلاحية تنظم العلاقة القائمة بين الأشياء وتعيد صياغتها داخل المساحة التشكيلية. وقد جرى هذا إنطلاقاً من مفاهيم جمالية خاصة لم تأخذ في الإعتبار محاكاة العالم المرئي، بل عملت على تفسيره والتعبير عنه بأشكال مجرّدة، فالمساحة المزخرفة تُبنى بواسطة أشكال هندسية خطّية لا تمثل شيئاً سوى حركة الخط في الفضاء.

نحن نُعجب بالزخرفة العربية ونبجّلها في كثير من الأحيان، ونفخر بها حين نراها تزين قصوراً يؤمها ملايين السيّاح، كما هي حال قصر الحمرا في غرناطة، على سبيل المثال. لكننا، في الوقت نفسه، لا ندرك المعنى الكامن في تآليف كاندينسكي التجريدية التي يشبه بعضها أنواعاً من الزخرفة. ولا بد من الإشارة إلى أن وجهة النظر هذه تعبر عن مفهوم شعبي عام في طبيعة الحال، ولا تطاول من له باع، طويلة كانت أو قصيرة، في أمور الفن.

حول سيرة روتكو الشخصية

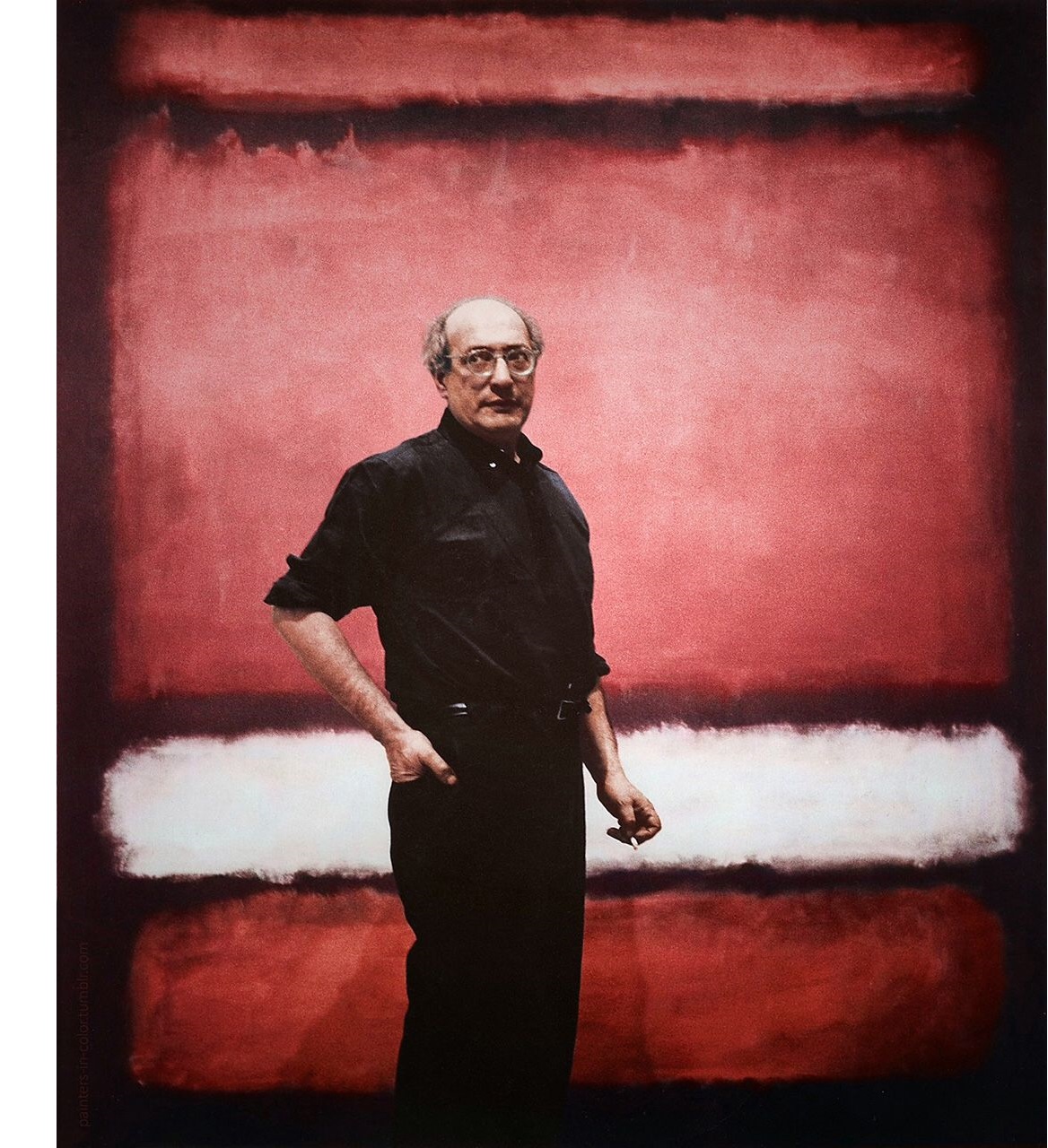

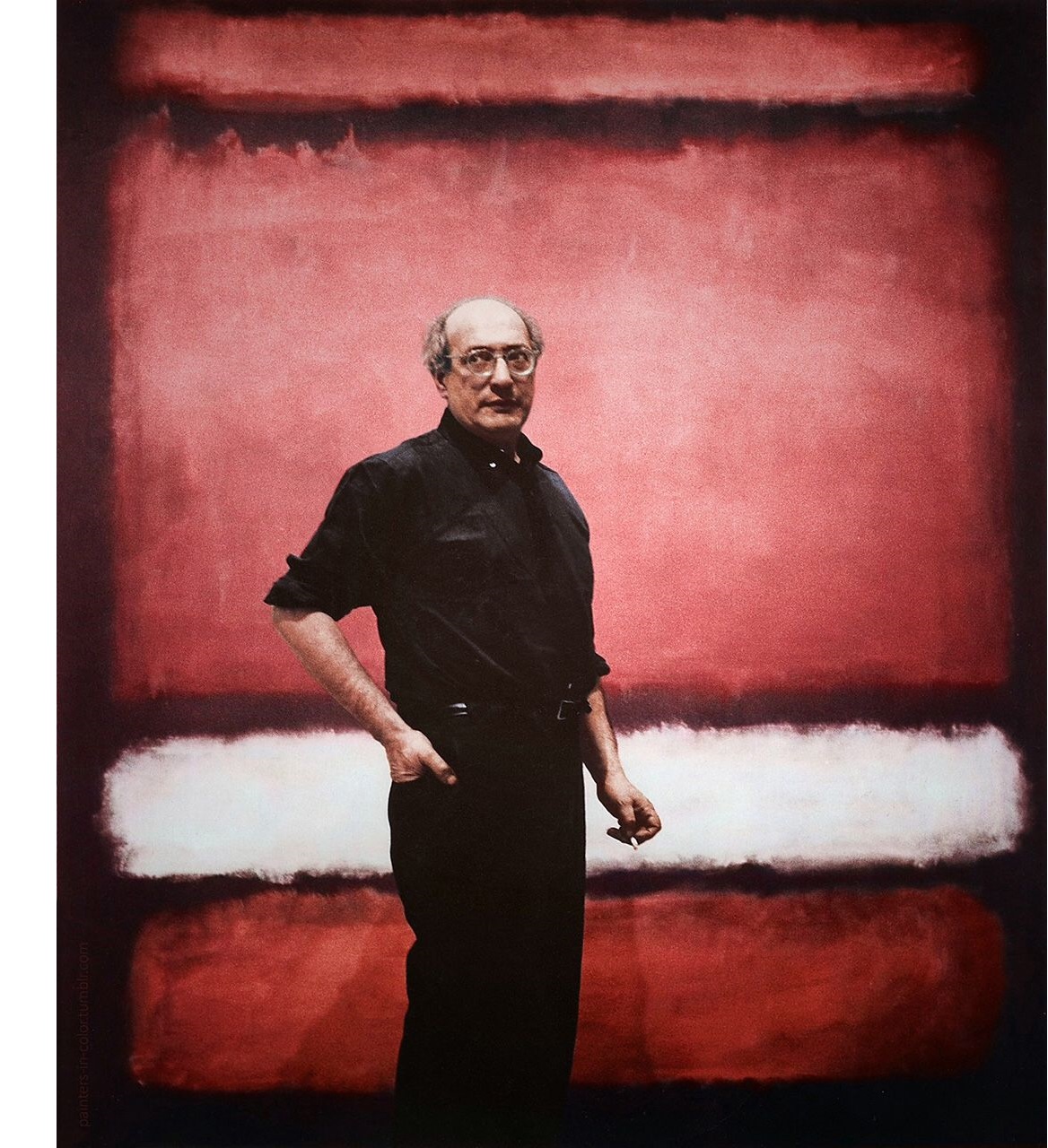

في لوحاته الأولى، وعبر خطوط مسطّحة، يأخذنا مارك روتكو في رحلة استهلالية قد تنبىء بما ستؤول إليه أموره في التشكيل. رسم مترو الأنفاق حيث الصور الظلية الغامضة التي تحمل الكثير من عزلة الإنتظار. ثمة أوتوبورتريه له تختفي فيه عيناه خلف زجاج النظارة الأزرق، وكأنه نظراته تتجه صوب عوالم حلمية، وذلك من ضمن استكشافاته في إتجاه السوريالية الجديدة، مثل عملي “تضحية إيفيجينيا” و”طقوس ليليث”، حيث تجتمع الأساطير والأدب والفلسفة لتعيد تكوين فضاء تشكيلي جديد بلا ضمانات. ومنذ ذلك الحين، يبدو أن رحلته التصويرية تعكس تاريخه بأكمله، كيهودي روسي تم رميه إلى المنفى في العام 1913، هربًا من مذابح الجيش الإمبراطوري. هكذا، وصل ماركوس روتكوفيتش (اسمه الأصلي) إلى الولايات المتحدة في سن العاشرة، مصابًا بصدمة بسبب اللافتة التي عُلّقت حول رقبته وهي تحمل عبارة: “أنا لا أتكلّم الإنكليزية”.

هل من الممكن أن نُفاجأ بأنه، وبعد مضي فترة طويلة على منحه الجنسية الأميركية، لم يتوقف بحثه عن لغة عالمية؟ وأنه، في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبصفته رسامًا واضحًا وملتزمًا، عمل من أجل تمثيل الشخصية الإنسانية من دون تشويهها، كما كان الأمر سائداً لدى التعبيريين الألمان، على سبيل المثال. وكفنان يسعى إلى تطوير لغته، سيغزو اللون لديه العمل الفني وسيُمحى الشكل، من دون نسيانه تماماً، وستصبح مساحات اللوحة مسطّحة، سائلة وغير واضحة، مما سينظم قوة الأصباغ وتألقها، من أجل تعزيز الشعور بالحياة على القماش. ومن خلال بعض الحياء وضبط النفس، المعروفين عنه، احتضنت لوحاته لحن الحياة، الذي كتبه الفنان ضمن اقتصاد لوني صارم بقدر ما هو جذري. وقد أوضح: “أنا مهتم فقط بالتعبير عن المشاعر الإنسانية الأساسية”، كما لو أنه يرفع الحجاب غير الملموس الذي يغطي برقّة العناصر الأساسية، وبألوان كالأصفر والأحمر والمغر (ocre) والبرتقالي والأزرق والأبيض وحتى الرمادي، كان يحاول تأكيد حضور قوي وشبحي في الوقت نفسه. لقد كان روتكو يصوّر ما لا يمكن تمثيله.

وسوف يستمر الفنان في سلوك هذا الطريق حتى النهاية، ليخلق مساحة مثمنة الشكل هي “كنيسة روتكو” التي يبحث فيها بلا كلل عن النسب الصحيحة، “بطريقة غامضة تقريبًا، مثل الخيميائي”، كما أسرّ صديقه الشاعر ستانلي كونيتز. من خلال التعبير عن نفسه من خلال اللون فقط، وعبر مساحاته المسطحة غير الحاسمة والغامضة، يدعو مارك روتكو المشاهد إلى إكمال عمله من أجل الوصول إلى البعد الروحي. لم تعد لوحاته تحمل عناوين حتى لا يواجه تفسير الشخص الذي سوف يتأملها ومحاولات فهمها. غالبًا ما يصفه أصدقاؤه بأنه فنان تأملي، يقضي ساعات طويلة جالسًا يراقب لوحاته، مهووسًا بالتفكير، ورافضاً تأطير لوحاته حتى لا يضع لها حدودًا. أما إحساسه بالسينوغرافيا والطابع المقدس الذي يبثه في أعماله، فمن خلال انسجام رتيب أحياناً، لكنه يتم بيد عارفة، ليصبح السلام “الحميم والعالمي” في تلك الأعمال معجزة من وجهة نظر البعض، العارفين في طبيعة الحال، وليس من قبل أصحاب الرؤية المسطّحة، كما هي حال صاحبنا الكوميدي صاحب التعليق الظريف. فالزائر لأعمال روتكو يتفرج هنا على نفسه، على صمته وعواطفه، وعلى مخاوفه أو شكوكه، وهل يمكن أن نذهب أبعد من ذلك في فن الرسم؟

لقد فهم روتكو أنه كان عليه أن يجد نفسه في عزلته كرسام لا يجيد الرسم التقليدي الأكاديمي. لكنه صاحب طريقة تخصه وحده (بما أن الآخرين كانوا، بالمعنى الحرفي للكلمة، لا يمكن تقليدهم بالنسبة له). نحن ندرك الآن، بعد فترة طويلة، أنه نجح، لكن الشك وعدم الرضا دمراه، بالرغم من إصراره. ونحن نعلم أيضاً أنه في ذلك الوقت، لم يتمكن من تخمين ما سيصبح عليه. لكن الدافع الإبداعي والتقدير العالمي الذي حصل عليه توقفا بسبب مرض القلب وتمدد الأوعية الدموية اللذين منعاه من تحقيق طموحه برسم أشكال كبيرة تتطلّب جهداً. متأثرًا بالمرض، منعزلاً ووحيدًا منذ أن ترك زوجته إديت ساشار، أنهى روتكو حياته منتحراً في محترفه بمدينة نيويورك في 25 شباط/فبراير 1970، وبعد عام واحد من رحيله تم تخصيص كنيسة روثكو في هيوستن كمكان للعبادة بين الأديان.

المصدر : المدن